BIM/CIMとは

CIMの定義

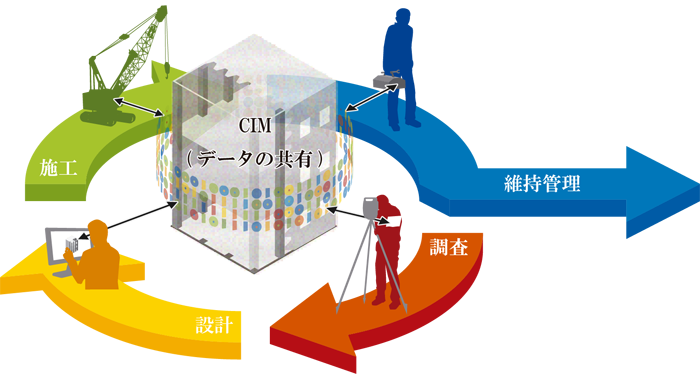

CIMは2012年に国交省によって提言された建設業務の効率化を目的とした取り組みです。当初の定義は「Construction Information Modeling」であり、建築分野で進められていたBIMに倣ってスタートしました。BIMと同様に、3次元モデルを中心に関係者間で情報共有することで一連の建設生産システムの効率化・高度化を図るものとして取り組まれてきました。

2016年3月までの間に行われた70件程度に及ぶ試行の過程で、モデルに情報を集約するだけでなく、建設ライフサイクル全体を見通したアセットマネジメントや、業務・工事単体でのプロジェクトマネジメントの必要性について話されることが多くなっています。

現在は土木分野と建築分野を総合して「BIM/CIM」と記述しており、ライフサイクル全体を見通した情報マネジメントと、3次元モデルを活用した情報の見える化が並行して実践されています。

BIM/CIM業務の実施要領

国交省は、BIM/CIM関連の要領等のドキュメントをポータルサイト上で公開しています。

「別紙-3」には、BIM/CIM適用業務実施要領が記載されています。

要領には業務でBIM/CIMモデルを活用するために以下の項目が挙げられています。

- 出来上がり全体イメージの確認

- 特定部の確認(2次元図面の確認補助)

- 重ね合わせによる確認

- 現場条件の確認

- 施工ステップの確認

- 事業計画の検討

BIM/CIM工事の実施要領

業務同様、「別紙-4」には、BIM/CIM適用工事実施要領が記載されています。

要領には工事でBIM/CIMモデルを活用するために以下の項目が挙げられています。

- 施工計画の検討補助

- 2次元図面の理解補助

- 現場作業員等への説明

- 重ね合わせによる確認

- 現場条件の確認

- 施工ステップの確認

- 施工管理での活用

BIM/CIM活用の効果

合意形成の迅速化・高度化

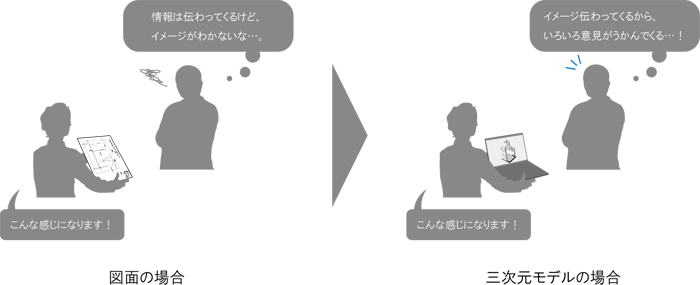

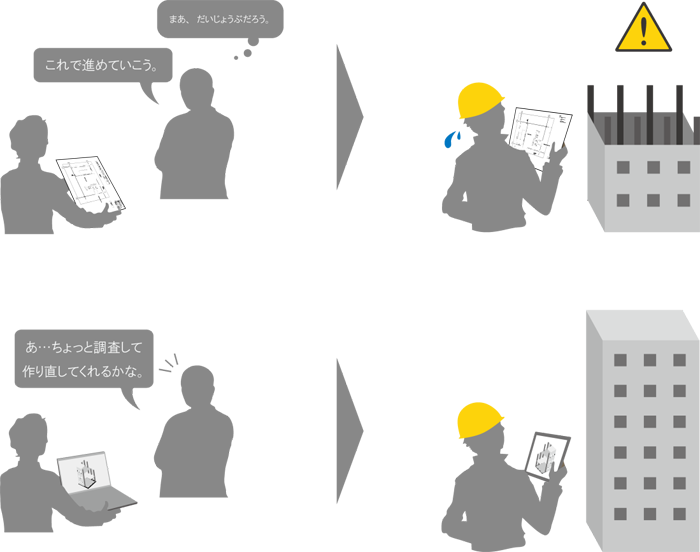

これまでの図面を用いた検討では関係者個人が現場の様子をイメージしながら進めるしかありませんでした。しかし、イメージしている“想像図”が必ずしも一致しているわけではなかったため、時折認識の齟齬が生まれてきました。

3Dモデルを活用することによって施工対象の構造や施工手順、周囲との干渉などが画面に現れるため、共通のイメージを前提にして話が進められます。これにより、認識の摺り合わせを行う時間が大幅に短縮し、協議の迅速化に直結します。

また、これまで気づかなかった課題や潜在的な問題が顕在化することで、より高度な議論に発展します。専門家だけでなくエンドユーザーである住民も同じ立場で話し合いができるため、成果物の品質向上にもつながります。

フロントローディング

企画や設計段階から3次元モデルを活用し、後に続く施工・維持管理段階での業務を再現することで課題・トラブルを未然に“解決”することができます。具体的には、図面の不整合や施工上の不具合などを3Dで“見える化”して問題発生前に対策を講じることができます。

3次元モデルを活用した高度な事前検討は、業務や工事の手戻りを防いで、業務をスムーズに進めることを可能にします。

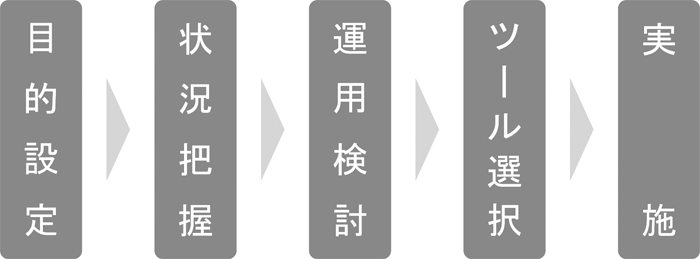

BIM/CIMの始め方

BIM/CIMを導入すれば“勝手に”生産性が上がるだろうと考えるのはキケンです。BIM/CIMもその他のツールと同じように、案件ごとに最適なモノや方法を選ぶ必要があります。闇雲に3次元モデルを導入するのではなく、目的意識をもって計画的に実施することが大切です。

以下の手順はBIM/CIMを活用するための一例です。

3Dモデルや属性など、データ・情報を最大限に活かすために、事前の検討が必須となります。

BIM/CIM導入の目的を設定する

BIM/CIMを導入する意図は“業務の改善”でなければなりません。未経験分野を慎重に進めたり、過去の経験から懸念される問題点の克服をしたり、何らかの「目的設定」がBIM/CIMの第一歩です。

目的達成に必要な情報を洗い出す

目的が設定できたら、それを実現するために必要な情報を洗い出します。

情報の使用用途に合わせたデータのインプット・アウトプットをひとつずつ想定していきます。ここで必要な情報はモデル形状や属性情報、情報共有基盤など多種多様です。

運用を考える

「必要な情報をどうやって取得するのか、どのように加工して、どのように活用するか」実行前に可能な限り検討してください。データフローを想定し、どのようなハードウェア・ソフトウェアが必要か、だれがどのように加工するのか、できたデータをどのように活用していくのか全体の流れを確認してください。

ソリューションを手配する

想定している運用を実行するため不足しているソリューションがあれば、既存のアプリケーションやサービスを選定し、調達します。既存ソリューションで手配できない場合はシステム開発などを通じて新しいソリューションを作り出す必要があります。

実施する

準備が整ったら実践です。実際やってみると想定と異なる点が出てくると思います。運用方法とソリューションを駆使して業務に合うカタチに最適化していきましょう。

始めてみよう

困難な現場や「もっとうまくやれそうなんだけど…」という案件があったら、ICTを活用して解決できないか検討してみましょう。ソリューションやサービスにお困りの場合はお問合せフォームからお問い合わせください。

CTC製品によるBIM/CIM対応

以下の項目においては、製品を導入する事によって対応することが可能です。

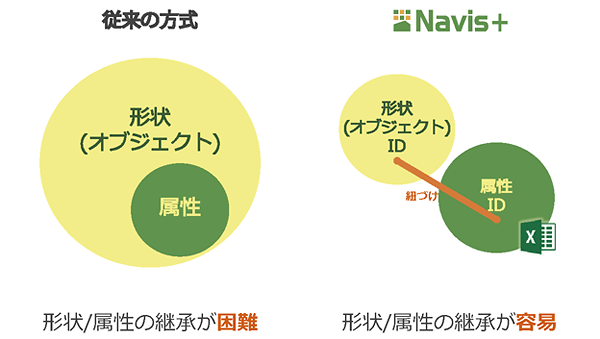

属性情報の付与

Navis+を導入することで後工程での属性付与が可能になります。Navis+は「3次元モデル」と「属性情報」とを紐づけることが出来るシステムで属性情報はエクセルで編集可能なCSVデータを利用するため、どなたでも簡単に利用できます。

※Navis+はオートデスク社が提供しているNavisowrksのアドオン製品です。利用時にはNavis+のライセンスと別にNavisworksのライセンスが必要となります。

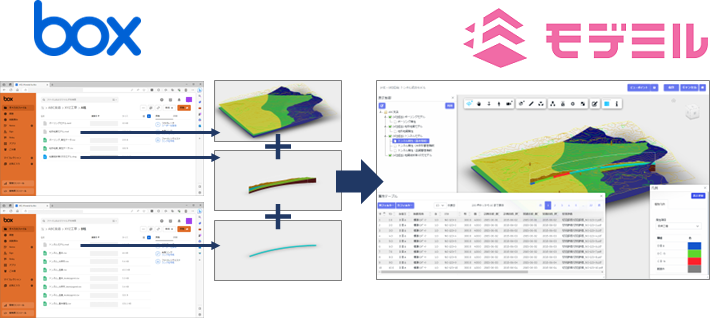

BIM/CIMモデルの共有・閲覧

関係者間のBIM/BIMモデルや各種図面の共有・閲覧には、法人向けファイルコラボレーションサービス「Box」と、Box上のCADファイル、点群ファイルををWebブラウザで閲覧できる「モデミル」が便利です。 モデミルでは、複数CADファイル・点群ファイルの統合表示、モデルへの属性付与+管理も可能です。

その他の取り組み

Navis+に標準機能として搭載されているモニタリング機能を用いることによって、施工中のセンサー情報や動態観測情報を3次元モデルと紐づけて管理することがが可能になります。時々刻々と変化する計測情報を俯瞰的に見ることで施工段階におけるBIM/CIMモデルを効果的に活用できます。

また、CADから3次元モデルに引き継がれる属性情報を上手に活用すれば、BIM/CIMモデルによる数量、工事費、工期の算出を効率的に行うことが出来ます。

関連サービス・記事

施工現場見える化シリーズ

各種施工現場を自動的に見える化するサービス!

CTCでは3次元処理技術と現場の計測情報を基に、現場を3次元で可視化するサービスを展開します。

詳細

CIMガイドライン活用例

地盤・地質の準3次元断面図をGEORAMAにて作成!

CIM導入ガイドライン(案)記載の「準3次元断面図」は、GEORAMAを使用すると簡単に作成することができます。

詳細

事例紹介

石巻市

複数拠点かつ平行で実施されている復興事業情報をCIM-LINKで見える化。多くの関係者間での情報共有円滑化を実現しました。

詳細

関連サービス

属性の見える化ツール

表計算ソフトを用いた簡単な属性管理ツールです。キーとなる文字列をエクセルに用意するだけで簡単にBIM/CIMモデルを作成することが出来ます。

詳細

Box連携3Dモデルビューア

「Box」上のCADファイルをWebブラウザで閲覧できるクラウドサービスです。インターネットに接続できれば「いつでも」「どこからでも」「どれからでも」WebブラウザのみでCADファイルの閲覧が可能です。

詳細